Nelle scorse settimane il cielo sopra le Alpi, in particolare sopra la Valle d’Aosta, sono stati dominati dal fumo degli incendi nordamericani e non solo: facciamo il punto.

Il fenomeno in breve

Per gran parte delle scorse settimane, a partire da domenica 8 giugno, un’insolita foschia ha dominato il panorama valdostano, velando la consueta limpidezza dei cieli alpini.

Questa cappa era composta dal fumo proveniente dai vasti incendi boschivi che stanno ancora colpendo il Canada, dove dall’inizio del 2025 sono andati in fumo oltre tre milioni di ettari (https://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/report). Le polveri sottili generate dai roghi hanno attraversato l’Oceano Atlantico per oltre 8000 km, trasportate dalle correnti atmosferiche ad alta quota, fino a raggiungere l’Europa e anche la nostra regione.

Cosa hanno rilevato le stazioni di qualità dell’aria sul territorio valdostano

Al di là dell’impatto visivo, causato dalla diffusione della luce solare ad opera delle polveri in un densissimo strato compreso tra il suolo e 4500 m s.l.m. circa, il fenomeno ha avuto un riscontro oggettivo e misurabile, sia sul profilo atmosferico sia a terra.

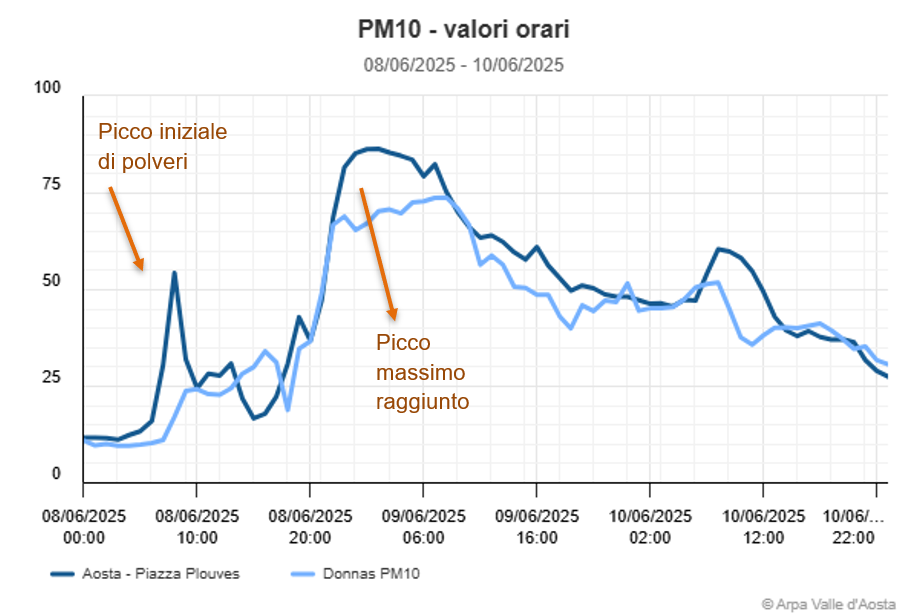

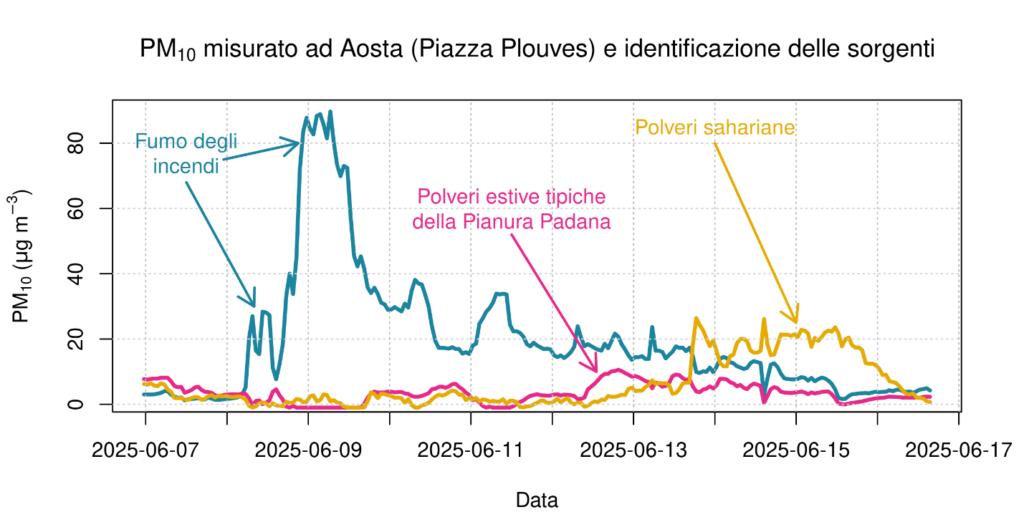

Al suolo, le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria gestite da ARPA Valle d’Aosta hanno evidenziato un rapido e significativo aumento delle concentrazioni di polveri sottili (PM10 e PM2.5) dalla mattina di domenica 8 giugno, visibile in maniera più marcata nella stazione di Aosta Piazza Plouves, in centro città.

Successivamente i livelli sono temporaneamente diminuiti a causa di una variazione di circolazione e delle caratteristiche delle masse d’aria, per poi risalire nella tarda serata del giorno stesso, con l’arrivo di nuove masse d’aria molto cariche di fumo.

I valori medi orari sono rimasti elevati anche per i giorni successivi, con il picco maggiore rilevato nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 giugno. Il fenomeno è risultato in progressiva attenuazione da martedì 10 giugno, ma ha continuato ad influenzare la qualità dell’aria per tutta la settimana.

Nel grafico della figura sottostante, vengono riportate le medie orarie dei valori di PM10 dall’8 giugno al 10 giugno.

Cosa prevede la normativa di qualità dell’aria?

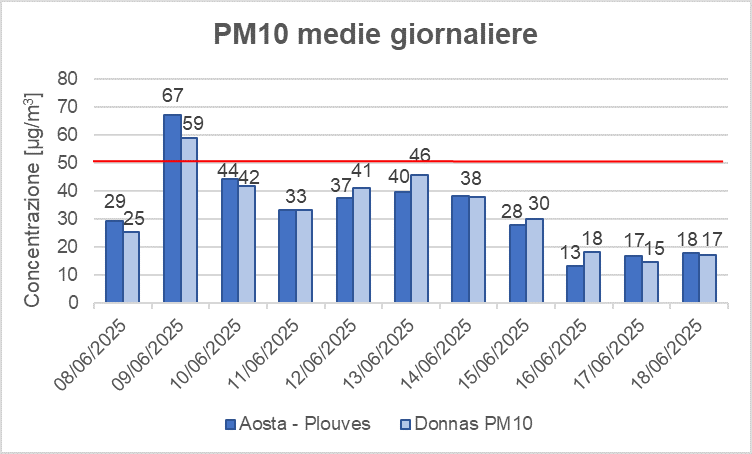

La normativa di qualità dell’aria prevede un valore limite per la protezione della salute umana per il PM10 di 50 µg/m3, come media giornaliera sulle 24 ore, da non superare per più di 35 volte durante l’anno.

Nel grafico seguente si riporta l’andamento della media giornaliera da domenica 8 a lunedì 16 giugno.

Il 9 giugno 2025 è stato registrato un superamento del valore limite.

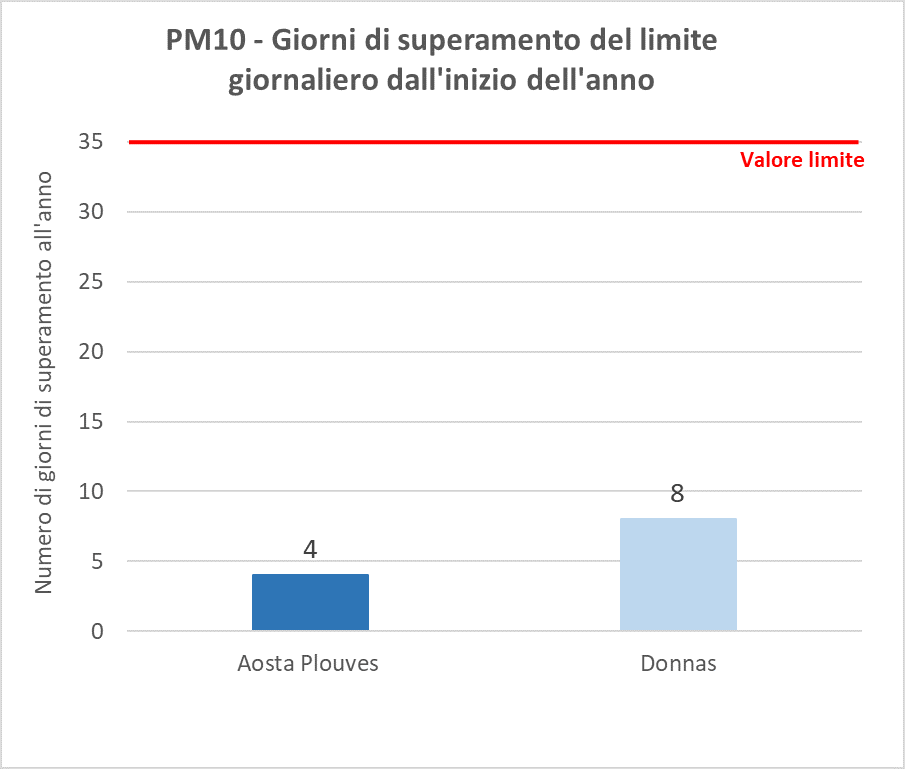

Di seguito si riporta il numero di superamenti osservati nelle due stazioni dall’inizio dell’anno, aggiornato al 18/06/2025.

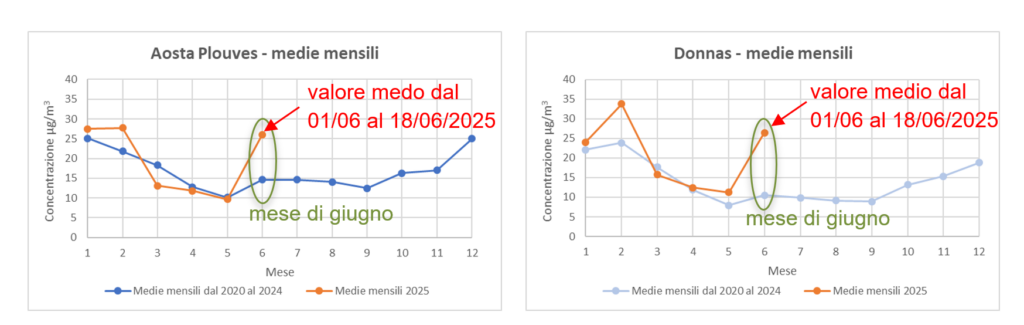

Ma quali sono normalmente i valori rilevati in questo periodo dell’anno?

Per capire l’impatto del fenomeno delle polveri canadesi sui valori della qualità dell’aria in Valle d’Aosta, si riporta un riepilogo dei valori di PM10 che normalmente si registrano in questo periodo dell’anno.

I valori sono riportati come medie mensili, confrontando, per ciascun mese, la media del periodo dal 2020 al 2024 (linea blu nel grafico sottostante) e le medie registrate nel 2025 (linea arancione nel grafico sottostante).

La media del mese di giugno 2025 è ancora parziale e aggiornata al 17/06/2025.

I valori delle medie del mese di giugno in entrambe le stazioni sono nettamente superiori alle medie registrate nel periodo 2020-2024.

Come facciamo a sapere che si tratta proprio di polveri provenienti dal Canada?

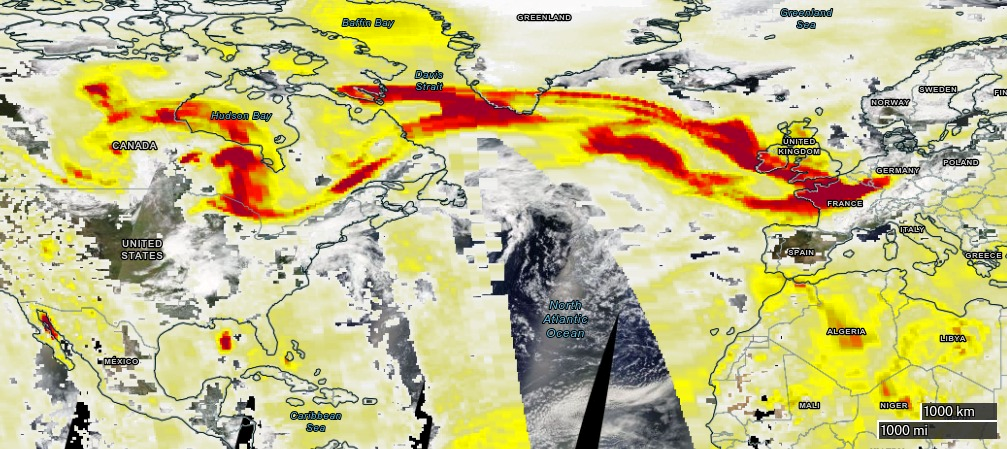

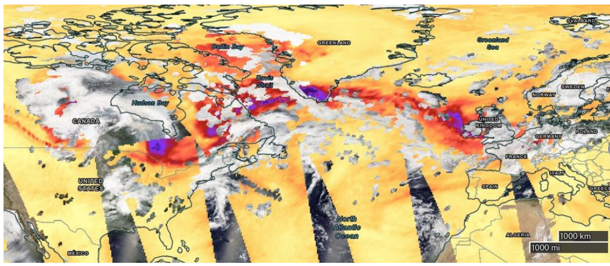

La provenienza canadese delle polveri è stata confermata sia dalle osservazioni dallo spazio sia da simulazioni di modelli atmosferici.

Nel primo caso, l’identificazione è stata possibile perché le polveri interagiscono con la radiazione solare, in parte assorbendola e in parte diffondendola verso i satelliti che monitorano la Terra , tracciando, così, il loro viaggio verso l’Europa.

Non solo: le polveri di incendi sono solitamente accompagnate da alcuni gas tipici, quali per esempio il monossido di carbonio. Anche quest’ultimo è stato efficacemente monitorato dallo spazio.

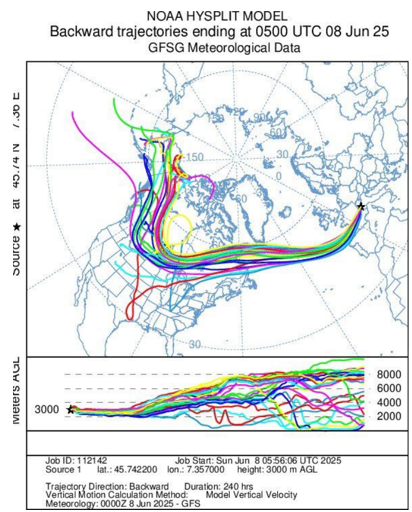

L’immagine seguente mostra, invece, il risultato del calcolo delle traiettorie a ritroso delle masse d’aria arrivate sulla Valle d’Aosta l’8 giugno 2025, ottenute con il modello HYSPLIT (della NOAA americana). Le retrotraiettorie così ottenute confermano, appunto, la loro provenienza dal Canada.

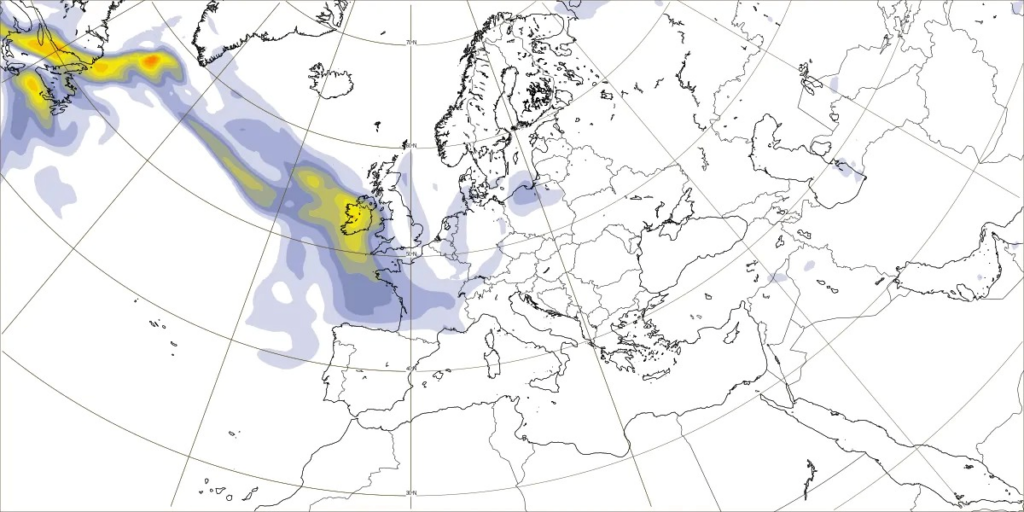

Sottolineiamo, infine, come anche il sistema di monitoraggio atmosferico europeo, CAMS, e in particolare il suo modello globale, abbia previsto accuratamente il fenomeno.

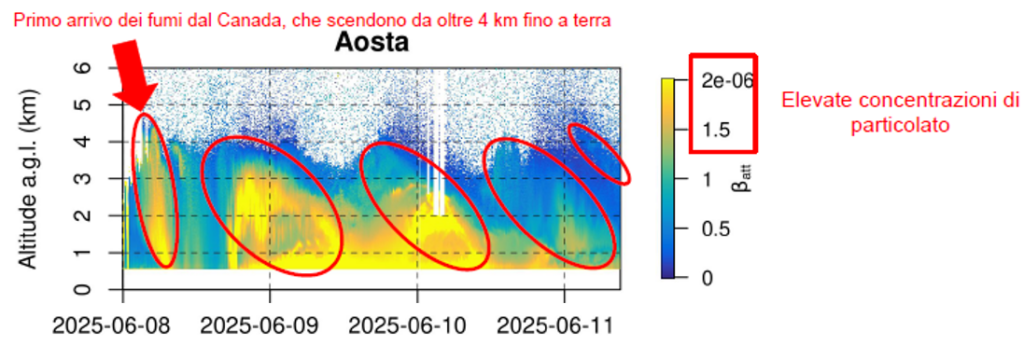

I sistemi di rilevazione di ARPA Valle d’Aosta degli strati più elevati dell’atmosfera hanno permesso, infine, di rilevare l’arrivo delle polveri in quota (intorno ai 4000 m slm). Queste ultime sono poi discese al livello del suolo nei primi giorni della settimana scorsa. Infine, gli strati ancora presenti si sono progressivamente assottigliati a partire dal 10 giugno.

A tal proposito si riporta una figura delle misure dello strumento lidar-ceilometer, riferita al periodo dall’8 al 10 giugno. Il colore giallo indica valori più elevati di particolato nell’atmosfera.

In particolare si osserva il primo arrivo delle polveri nella mattinata di domenica 8 giugno, con successiva diminuzione nel resto della giornata e un progressivo aumento nella notte tra l’8 e il 9 giugno. Nella seconda metà del 10 giugno il fenomeno tende invece ad esaurirsi, con colori che virano verso il blu (concentrazioni minori).

ARPA Valle d’Aosta dispone inoltre di strumentazione avanzata per la caratterizzazione alla superficie del particolato, presente nella stazione di Aosta-Plouves, in base alla quale è stato possibile avere conferma che si tratta di fumo “invecchiato” proveniente da lontano. Un indicatore chiave è la presenza di particelle con caratteristiche (in particolare, dimensioni) apparentemente simili a quelle tipiche dell’inverno (formazione in nebbia), ma rare in estate.

Questo è interpretabile come il segno di polveri che hanno viaggiato a lungo nell’atmosfera, interagendo con altre sostanze in atmosfera durante il trasporto.

In settimana non solo polveri dal Canada

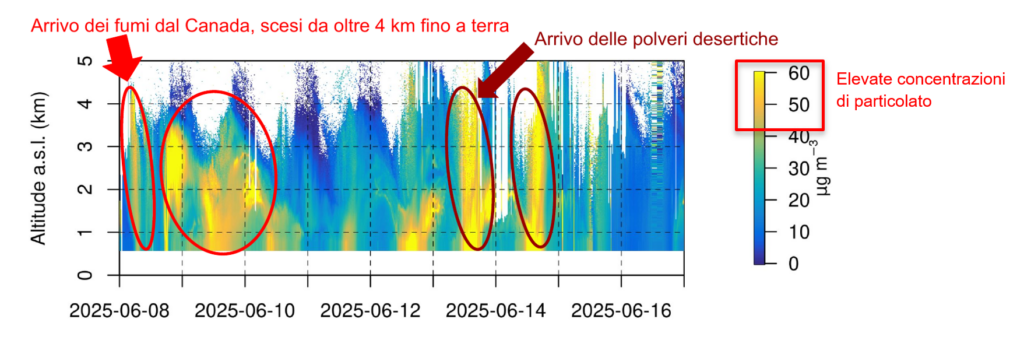

Grazie agli strumenti e ai metodi di analisi messi a punto da ARPA Valle d’Aosta, oltre ai fumi degli incendi Canadesi, la settimana scorsa è stato possibile identificare altri due fenomeni meno insoliti per il periodo alle nostre latitudini:

- le polveri minerali provenienti dal deserto (“sahariane”) hanno “fatto capolino” in Valle d’Aosta dal pomeriggio del 13 giugno. I cittadini avranno sicuramente riconosciuto le tipiche deposizioni a terra (o sui vetri dell’automobile) dal colore giallastro, a seguito delle precipitazioni

- le polveri estive tipiche della Pianura Padana hanno raggiunto la nostra regione da est. Si tratta di un fenomeno che avviene tendenzialmente nei pomeriggi di bel tempo a seguito dello sviluppo di una circolazione dei venti (detta di “brezza”) dalla Pianura Padana verso le Alpi.

Anche il lidar-ceilometer ha permesso di individuare l’arrivo delle polveri desertiche in particolare il 14 giugno 2025.

Sei interessato ad ulteriori informazioni?

Non si tratta di un fenomeno nuovo: eventi simili si sono già verificati nel 2023 e nel 2024. Anche se in quelle occasioni le concentrazioni di PM10 rilevate in Valle d’Aosta erano inferiori.

Negli ultimi anni, gli incendi boschivi in Canada stanno diventando sempre più frequenti e intensi, anche a causa dei cambiamenti climatici, come confermato da recenti studi scientifici (https://www.nature.com/articles/s41612-024-00841-9).

Il riscaldamento globale favorisce, infatti, condizioni estreme, come ondate di calore e lunghi periodi di siccità, che rendono le foreste più vulnerabili al fuoco. Alcuni incendi, inoltre, possono restare attivi sotto terra durante l’inverno – anche sotto la neve e a temperature di -40 °C – e riemergere in primavera, fenomeno noto come “zombie fire”.

L’aumento delle temperature può quindi anticipare la riattivazione di questi focolai latenti. Infine, gli incendi non sono solo una conseguenza del cambiamento climatico, ma anche una causa del suo inasprimento: durante la combustione delle foreste viene rilasciata una grande quantità di carbonio in atmosfera, contribuendo così ad accelerare il riscaldamento globale.

Che senso ha avere una normativa locale che “impone” valori limite sugli inquinanti se il fenomeno dell’inquinamento, come del cambiamento climatico, è un fenomeno globale?

I valori limite per la qualità dell’aria sono fissati (Direttiva UE 2024/2881) “in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente”.

Quindi l’obiettivo del rispetto dei limiti è la protezione della salute umana e dell’ambiente.

Il rispetto dei limiti implica l’obbligo, per gli stati dell’Unione Europea, di adottare piani per il contenimento delle fonti di emissione legate alle attività umane (traffico, riscaldamento domestico, attività industriali), sulle quali è possibile agire in maniera efficace mediante azioni mirate.

La normativa parla anche di “fonti naturali”, intese come “emissioni di inquinanti non causate direttamente o indirettamente da attività umane”. I contributi da fonti naturali possono essere valutati, ma non possono essere controllati.

Per le fonti naturali la normativa prevede che se ne debba comunque tenere conto nella valutazione dei valori misurati: ad esempio già oggi, nel caso di superamento del limite di PM10 su base giornaliera, viene escluso il contributo dei fenomeni di trasporto delle polveri sahariane.

Occorre considerare che le fonti naturali provocano eventi occasionali e limitati nel tempo, che possono influire in maniera significativa sul rispetto dei limiti sul breve periodo (es. medie orarie, medie giornaliere) ma hanno un’influenza limitata sui limiti di lungo periodo (medie annuali, n. giorni di superamento nell’anno).

Interessantissimo, grazie!

Si potrebbe supporre dai numerosi grafici che il fenomeno di trasporto descritto si sia esaurito sulle Alpi, in Valle d’Aosta in particolare. E’ vero questo oppure una massa significativa di polveri, seppure depauperata ed attenuata, ha proseguito oltre le Alpi il suo cammino? Domando anche: che cosa è stato rilevato al passaggio di questa nube di particolato, per esempio, in Irlanda e nel nord della Francia? Queste zone sono state ‘solo’ sovrastate dalla massa di polveri in transito ad alta quota, oppure una frazione delle polveri si è abbassata e depositata anche in queste regioni? Da quali fonti si possono avere questi dati?

Mi scuso per le domande un po’ insistenti, ringrazio ancora e auguro buon lavoro.

Il sito europeo dei dati di qualità dell’aria (https://www.eea.europa.eu/en/analysis/maps-and-charts/up-to-date-air-quality-data) fornisce i dati di concentrazione del PM10 e PM2.5 rilevati a terra dalle stazioni di qualità dell’aria in Europa. Durante l’evento in questione osservato in Valle d’Aosta e nei giorni successivi si rileva un aumento delle concentrazioni nelle zone limitrofe alla nostra regione, ma non si nota questo stesso andamento, ad esempio, nell’Irlanda e nel nord della Francia. Questo fa presupporre che, almeno durante lo specifico episodio considerato, in tali zone lo strato di aerosol sia rimasto ad altitudini maggiori.

Nei giorni iniziali dell’evento, la Valle d’Aosta è stata interessata da venti di foehn, come riportato dal Centro Funzionale regionale (https://cf.regione.vda.it/cf_scripts/archive/it/01_Previsioni-meteo/2025/06_giugno/Bollettino_meteo_2025-06-08.pdf). Questa condizione, e più in generale la presenza di una barriera orografica come le Alpi, può avere favorito in corrispondenza a una circolazione da nord-ovest la discesa delle masse d’aria più elevate dopo aver attraversato la catena alpina.

Per valutare correttamente gli andamenti delle concentrazioni di PM in altre regioni, si deve anche tenere conto del fatto che prima, durante e dopo l’evento di trasporto dei fumi dal Canada, diverse regioni italiane e stati dell’Europa meridionale sono stati anche interessati dall’arrivo di polveri minerali dal deserto del Sahara. Si considerino, ad esempio, le simulazioni del Barcelona Supercompiting Center (BSC): https://dust.aemet.es/products/daily-dust-products?tab=forecast&var=concentration&model=median&date=20250611&view=light&step=00. Il contributo delle polveri desertiche è stato rilevato anche in Valle d’Aosta, ma solo a partire dal 13 giugno, consentendo di distinguere bene i due diversi fenomeni. Questa distinzione è confermata dal fatto che le due tipologie di polveri hanno caratteristiche molto diverse, come rilevato dalla strumentazione a terra descritta nell’articolo.

a parte gli zombie fires, qualcosa di davvero singolare, mi pare si sottovalutino le responsabilità degli incendiari. Dare la colpa al clima, quando, certo, è più facile appiccare incendi, e non a chi li provoca mi pare il consueto escamotage per non fare nulla di concreto….